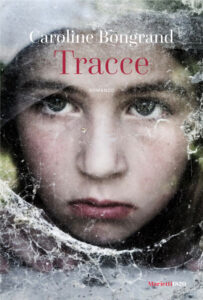

“Le persone muoiono solo quando le dimentichiamo” (Nìkos Kokàntzis, Gioconda) la frase è la solida iscrizione nel significato prezioso e ultimo del libro “Tracce” di Caroline Bongrand (Marietti 1820 Editore, 2024 pp. 356 € 23.00) nella traduzione di Francesca Bononi, che esce nelle librerie il 16 gennaio 2024.

“Le persone muoiono solo quando le dimentichiamo” (Nìkos Kokàntzis, Gioconda) la frase è la solida iscrizione nel significato prezioso e ultimo del libro “Tracce” di Caroline Bongrand (Marietti 1820 Editore, 2024 pp. 356 € 23.00) nella traduzione di Francesca Bononi, che esce nelle librerie il 16 gennaio 2024.

“Tracce” conserva il patrimonio familiare e intimo della memoria, intesa come un bagaglio di esperienze trascorse, contiene l’eredità dello spazio e del tempo, recupera immagini e sensazioni, donando l’ispirazione nella ricerca dell’identità e del senso di esistere. Caroline Bongrand affronta, nell’intervallo esistenziale tra il vincolo retrospettivo e il riscatto attuale, un racconto toccante e profondo, instaura un rapporto primordiale tra madre e figlio nella tenerezza e nella premura di un destino imprevedibile, scandisce l’evoluzione affettiva umana nella complessità della radice dell’appartenenza. Rintraccia le corrispondenze indelebili di ogni legame che non si dissolve e che si ripresenta inaspettatamente, ribaltando l’estemporaneità degli eventi, il passaggio di ogni testimonianza, rivelando una visione dissonante ma sostenuta da un nuovo modo di guardare al mondo, nella libertà degli istinti e nella difesa dei sentimenti.

La protagonista Valentine è la giovane madre di Milo, un bambino muto ma non sordo che inspiegabilmente comincia a esprimersi in una lingua straniera, influenzato dalla visione di un telegiornale che diffonde immagini di Salonicco. La commovente e sbalorditiva comunicazione confessa un grido lacerante di sofferenza e di angoscia. La singolare occasione crea struggimento e dolore e diventa la ragione fondamentale per intraprendere un percorso di indagine nella storia della famiglia. Valentine delinea gli indizi, segue le tracce per approfondire la propria documentazione genealogica, scopre l’esistenza di una nonna ebrea di Salonicco e viene a conoscenza della sua tragica sorte. Infatti la nonna, allontanata dalla famiglia del marito francese per adulterio, subisce il ricatto di non vedere più i suoi due figli, sottratti a Parigi negli anni trenta. Caroline Bongrand definisce, attraverso la scrittura discreta e poetica, il premuroso e fragile mantenimento di una trama struggente e malinconica in cui la partecipazione al tempo presente divulga le orme nascoste del passato e imprime l’indice di una sensibilità avvolta nel disvelamento dell’intervento della presenza. Il carattere sconosciuto e misterioso della storia narrata permette di recuperare il tormento inabissato nell’oblio, di riesumare l’umanità di un antenato e di riviverne tutto il suo coinvolgimento. Caroline Bongrand ripristina l’incognita insistente dei ricordi, connette l’interpretazione dell’inconfessato mistero della vita alla sua incombente comprensione, accompagna la delicata celebrazione delle emozioni e l’appassionata arrendevolezza collegata al filamento impalpabile dell’amore, promuove la continuazione di un ritratto interiore tratteggiato con la promessa di mostrare una direzione alla discendenza, riconosciuta tra l’intreccio distintivo dei personaggi documentati nella comunità ebraica e la necessità della coerenza nell’azione del vivere. Si addentra lungo gli scenari evocativi di un viaggio che è un appuntamento con la meta prudente dell’anima e con la verità, non giudica la tortuosa ambiguità degli episodi ma abbraccia con dedizione e impegno la sensazione spirituale dell’insegnamento, raccoglie, nella superba semplicità delle parole, il flusso ereditario di una rilettura gentile e sincera del dono del futuro.

Rita Bompadre

#

“Verso le 7 la luce tenue del giorno svegliò Valentine. La donna si stiracchiò, si alzò dal letto, si lavò e si vestì cercando di fare meno rumore possibile,

quindi scese

in strada.

Si ricordava il tragitto per raggiungere il mercato Kapani. Alcuni commercianti cominciavano ad alzare le serrande, altri scaricavano la merce da un camioncino arrivato al capolinea. Qualche mercante cominciava già a gridare le offerte del giorno.

Valentine comprò qualche koulouri, deliziose ciambelle di pane al sesamo, in un altro banco acquistò un vasetto di miele, poi passò dal venditore di feta incontrato il primo giorno. Individuò la signora delle olive, che stava aprendo la bottega, e ne approfittò

per fare incetta di olive di Kalamata, quelle viola e carnose che piacevano tanto a Milo, e di altre olive locali, più piccole e scure. Infine scovò un chiosco di succhi di frutta e ordinò un litro di spremuta di anguria da asporto.

Adorava quei venditori di frutta, verdura, dolci, pesce, un po’ meno quelli di carne – soprattutto il tizio che aveva pensato bene di piazzare, davanti alla sua macelleria, una cassetta traboccante di teste di pecora fatte a pezzi, ancora sanguinolente, un orrore. Da un torrefattore si era fatta servire una tazza di caffè, che bevette seduta a un piccolo bancone improvvisato. Le piaceva tutto di quel posto: i sapori, gli odori – si sentiva a casa. Era come se, a Salonicco, si fosse avvicinata a una fonte, la sua. Una gioia profonda, come una linfa che percorre il proprio cammino ascendente verso la luce, e al contempo qualcosa di molto simile a un dolore, altrettanto radicato.

La donna tirò fuori dalla borsa il cellulare e il foglietto su cui, al consolato, aveva annotato le coordinate dei possibili tra cui, al consolato, aveva annotato le coordinate dei possibili traduttori e interpreti. Compose il primo numero, quello di una certa

Dimitra.

Poco dopo risalì all’appartamento carica di viveri e trovò Jen tutta scarmigliata, intenta a farsi un caffè. Valentine entrò in punta di piedi nella camera del figlio. Il bambino dormiva ancora. La donna scostò le tende e gli preparò i vestiti puliti

sopra il letto. Quindi gli diede un bacio sulla fronte. Milo schiuse gli occhi.

«Amore, svegliati pure con calma».

In cucina Jen stava già aprendo i sacchetti del mercato, in preda alla golosità. Valentine le confidò quella sensazione ormai persistente di essere a casa, di appartenere a quella città.

«Ah, guarda, secondo me, prima o poi, io e te ci trasferiamo qui» disse Jen. «Non so quando, magari quando saremo vecchie decrepite. Ho perso la testa per i trigona panoramatos».

«Ah, guarda, secondo me, prima o poi, io e te ci trasferiamo qui» disse Jen. «Non so quando, magari quando saremo vecchie decrepite. Ho perso la testa per i trigona panoramatos».

Quindi tagliò la feta e la spalmò su un koulouri. Era squisito. Valentine le raccontò quanto era successo la sera prima. Jen la ascoltava in religioso silenzio.

«Dobbiamo tornarci» dichiarò.

A Salonicco i nomi delle vie e dei viali erano scritti in greco, ma Valentine sarebbe stata in grado di orientarsi: in cima alla città, cinquanta metri sotto le fortificazioni. Quasi tutto dritto. Milo comparve sulla porta, e Jen gli cedette subito lo sgabello.

Il bambino si sedette mentre lei si appoggiava al piccolo piano di lavoro. Milo

addentò il pane al sesamo e fece un grande sorriso. Valentine gli mostrò il vasetto di miele e lui ne spalmò un po’ sul koulouri, entusiasta di quella colazione. Nel

frattempo Jen era passata alle olive.

«Allora, cosa vi va di fare oggi?» chiese Valentine. «Possiamo andare sul lungomare,

visitare un museo, vedere le vestigia bizantine, salire sulla Torre Bianca».

Mezz’ora dopo uscirono a fare una passeggiata. Iniziarono dal lungomare – Leoforos Nikis – e si fermarono davanti a un fruttivendolo che vendeva succhi di ciliegia. Milo ne voleva uno, e anche Jen.

Il viaggio cominciava a sortire un certo effetto anche su di lei. Quei profumi d’oriente, quella città ai confini dell’Europa: l’Armenia dei suoi antenati doveva essere stata più o meno così. Forse, più che la vicinanza tra il suo negozio di parrucchiera e l’appartamento di Valentine, a legare le due donne era quello. Anche Jen, come l’amica, sentiva riaffiorare qualcosa dalle profondità del proprio essere.”