Erano decenni che in Italia non si vedeva una simile attenzione verso l’opera di uno dei più grandi geni letterari che abbia prodotto il Novecento.

Erano decenni che in Italia non si vedeva una simile attenzione verso l’opera di uno dei più grandi geni letterari che abbia prodotto il Novecento.

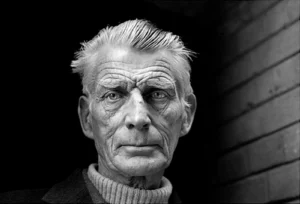

Si vede che finalmente era tempo di dare a Cesare quanto gli spettava, quindi a Samuel Beckett quel che è di Samuel Beckett.

E se il Meridiano mondadoriano, Romanzi, teatro e televisione ‑ tradotto e curato da un beckettiano da sempre qual è Gabriele Frasca, ha aperto a una nuova stagione per quanto riguarda l’opera del genio irlandese, il titanico lavoro della imolese Cue Press ne spinge e sostiene la volata.

A questo si deve aggiungere l’essenza più “pop” di Prima danza, poi pensa, biopic approdato nelle sale italiane da pochissimi giorni a firma James Marsh, con un Gabriel Byrne che interpreta un Beckett da adulto.

In tale fermento si colloca il volume di Ruby Cohn, Beckett: un canone, pubblicato anch’esso da Cue Press (pp. 384, euro 39,99) per la cura di Enzo Mansueto.

Saggio essenziale per meglio comprendere il lavoro di questo premio Nobel, curato con massima attenzione e cognizione di causa da Mansueto, il quale firma anche la traduzione e l’introduzione al lavoro della studiosa americana, amica intima di Beckett e decana dello studio delle sue opere.

Mansueto, che condivide con Frasca l’essere poeta, studioso, critico letterario e musicale e grande appassionato dell’opera beckettiana, ha lavorato con attenzione maniacale per rendere ogni possibile intenzione del testo originario.

La Cohn, ricordiamolo, è la più assidua frequentatrice della scrittura di Beckett.

Ne rimase abbacinata nel lontano 1953, quando frequentava l’università a Parigi, da dottoranda.

In quell’anno, come lei stessa riferisce in apertura di libro, poté assistere alla prima di Aspettando Godot, evento sufficiente per convincerla a dedicare tutta la vita allo studio di quanto avrebbe prodotto Samuel Beckett fino alla fine della sua vita.

Abbiamo incontrato Enzo Mansueto per parlare del suo lavoro di curatela, ma non solo.

Abbiamo parlato anche dell’importanza dei saggi della Cohn, di canone letterario e di questo meritato ritorno di attenzione, per quanto riguarda l’Italia, al lavoro di uno scrittore che più di altri ha segnato la letteratura, dal Novecento a oggi.

Sergio Rotino

#

Come è nata l’idea di dare alle stampe il saggio della Cohn?

È nata dall’incontro produttivo tra Gabriele Frasca e il direttore di Cue Press, Mattia Visani, che aveva già avviato la coraggiosa impresa della pubblicazione in Italia dei quaderni di regia e dei testi teatrali riveduti di Samuel Beckett, a cura dell’ottimo Luca Scarlini. Libri di un interesse e di una bellezza, anche tipografica, sconvolgente. Sono testi considerati ormai fondamentali nel mondo intero, per lo studio e la messa in scena di Beckett.

Per il contesto italiano, viziato da una discontinua ricezione dell’autore, potevano invece apparire una follia editoriale. L’editore, però, considerato il riscontro positivo dell’operazione, pare averci visto giusto. Come anche in altri casi.

Tipo?

Per esempio, con la pubblicazione, in tempi non sospetti, dell’opera drammaturgica e saggistica di Jon Fosse, Premio Nobel per la Letteratura 2023, che peraltro molti avvicinano alle poetiche beckettiane.

Gabriele Frasca, lo ricordiamo, è il traduttore e curatore del Meridiano Mondadori, appena uscito, dedicato a Beckett…

Non soltanto. Frasca, raffinato poeta, narratore, saggista, ha una consuetudine beckettiana che data ai primi anni Ottanta e i suoi studi hanno aperto spiragli innovativi nell’interpretazione dell’opera dell’autore irlandese.

Per esempio, nell’ascolto delle risonanze testuali dei media elettrici, nel tracciamento delle oscillazioni multilinguistiche di un testo instabile, tra oralità e scrittura. Oppure nella costruzione del concetto di “arcigenere”, usato per definire gli esiti concettuali di quello che comunemente chiameremmo lo “sfondamento” beckettiano dei generi letterari.

Il Meridiano da lui tradotto e curato, Romanzi, teatro e televisione, con le sue nuove traduzioni e i ricchi commenti, rappresenta davvero uno spartiacque nella vicenda della ricezione di Samuel Beckett in Italia.

Che da noi non sembra aver avuto grandi fortune.

Che da noi non sembra aver avuto grandi fortune.

Possiamo dire che Beckett, nei passati decenni, ha conosciuto sorti alterne in Italia, venate non di rado di superficialità, fraintendimenti o travisamenti.

Per quale motivo?

Uno scrittore “senza stile” come Beckett ha fatto fatica a imporsi in una repubblica letteraria che su stile e arcadia linguistica ha edificato i propri bellimbusti, anche nel Novecento.

Soprattutto, la penetrazione di Beckett – che è di suo autore tardivo, impostosi mondialmente a partire dagli anni Cinquanta, dopo il successo del Godot, e divenuto editorialmente appetibile solo col Nobel del 1969 – si è attuata in Italia in maniera pasticciata, in anni di neoavanguardie e di tetragoni ideologismi, che mal comprendevano questo irlandese erudito, post-joyceano, equilingue, incline a una autoriduttiva spoliazione del linguaggio e dello stile, all’apparenza secluso in un nichilismo apolitico e amorale.

Il massimo che si è riuscito a fare è stato incasellarlo in etichette di comodo, oramai trite – il “teatro dell’assurdo” o, al meglio, l’esistenzialismo o l’estenuato modernismo, cercando improbabili cuginanze o filiazioni. Sintomi di una critica pigra e miope, impantanata nei generi, nelle letterature nazionali, nei compartimenti stagni della pagina tipografata e del testo ben fatto.

Però non possiamo dire che l’Italia sia stata completamente immobile…

Certo che no: restano meritevoli e in qualche modo pionieristiche le traduzioni o le esegesi di Carlo Fruttero o di Aldo Tagliaferri, e non sono mancati altri interessanti contributi critici, così come non possiamo trascurare le svariate pubblicazioni dei testi beckettiani accolte nei decenni passati nei cataloghi Einaudi o SugarCo, come anche di altri editori.

È però un fatto che gran parte di quei testi, anche quelli non secondari, risultano da tempo indisponibili in catalogo, espunti, cassati.

Inoltre, su molti di essi proliferava già la muffa di traduzioni dubbie o, quantomeno, non aggiornate alla luce dell’enorme lavoro, critico e filologico che sull’opera di Beckett andava svolgendosi all’estero, in paesi dove semmai si registra il problema opposto, cioè una proliferazione sfrenata e fantasiosa di studi beckettiani. Tra gli ultimi, per dire, ci sono quelli su Beckett e il buddismo o su Beckett e David Bowie.

E qui si torna sul lavoro portato avanti da Frasca, che è, dicevi, uno spartiacque.

Il Meridiano tira effettivamente una riga su questa storia italiana di cui dicevo prima e favorisce, si spera, un rilancio d’interesse, non solo accademico, oltre che offrire una rinnovata e massiccia disponibilità di testi sul mercato.

Peccato solo che i responsabili della collana mondadoriana non abbiano voluto assecondare il progetto originario del curatore di accogliere in un doppio volume l’opera completa di Beckett.

Tuttavia, sullo sfondo dello scenario alquanto desolante che affrescavo, che tra i testi proposti ne manchino alcuni del canone beckettiano – le poesie, le prose brevi, i radiodrammi e qualche opera “minore”, peraltro reperibili in libreria – non è cosa gravissima ed è comunque scelta motivata in modo persuasivo nell’introduzione del curatore.

Quello che abbiamo tra le mani è davvero un punto fermo, un’operazione editoriale unica al mondo.

Arriviamo a Beckett: un canone, il volume di cui firmi curatela, traduzione e introduzione per Cue Press. Scritto da Ruby Cohn, una delle massime conoscitrici del lavoro e della vita di questo grande scrittore, appare come una pietra miliare degli studi attorno alle opere beckettiane.

Arriviamo a Beckett: un canone, il volume di cui firmi curatela, traduzione e introduzione per Cue Press. Scritto da Ruby Cohn, una delle massime conoscitrici del lavoro e della vita di questo grande scrittore, appare come una pietra miliare degli studi attorno alle opere beckettiane.

La Cohn è considerata da tutti e da sempre la decana degli studi beckettiani. Dottoranda americana alla Sorbona, appena trentenne ebbe la fortuna di assistere alla prima di En attendant Godot al Théatre de Babylone, opera di un misconosciuto pupillo di James Joyce, altro irlandese a Parigi.

Era il gennaio del 1953 e fu un vero colpo di fulmine.

Da quel momento, Ruby, già dedita allo studio del teatro contemporaneo, decise di piegare non soltanto i suoi studi accademici, ma la sua vita stessa a Beckett. Tanto da diventarne nel giro di pochi anni, e sino alla fine, intima amica, confidente e consigliera, cosa che, considerata la proverbiale riservatezza di Beckett (che in verità, al di là del mito dell’incomunicabilità alienata, era persona assai amichevole e generosa nei rapporti), è assai significativa.

Il “canone” venne pubblicato in America nel 2001, dieci anni prima che la morte cogliesse la studiosa dopo lunga malattia ‑ era stata colpita dal morbo di Parkinson, che l’aveva costretta a un inesorabile declino nel silenzio.

Quell’impegnativo testo finale costituisce il coronamento di una vita di studi e di una passione inestinguibile.

È in sostanza un attraversamento cronologico di tutta l’opera di Beckett, edita e inedita sulla falsariga della biografia, degli accertamenti filologici e di spunti confidenziali, condotto con uno stile colloquiale, condito di spirito, che davvero ci immette, come invitati dalla porta dello scrittoio, nella grande opera di Beckett.

Insomma, scorrere queste pagine è un po’ come andare a braccetto con lui, dagli acerbi esordi negli anni Trenta sino ai testi terminali del 1989, tra alterne e coinvolgenti vicende, nei rivolgimenti del Novecento. In questo percorso, la Cohn traccia con gusto sicuro ed esperto un personale canone, invitandoci a fare altrettanto.

Usando un approccio direi molto personale…

Il suo è un approccio orgogliosamente umanistico, sostenuto da uno stile tutt’altro che formale o accademico e, soprattutto, con l’intenzione di restituirci l’immediatezza dei testi di Beckett al di là della nomea di inavvicinabilità, oscurità, difficoltà che l’opinione diffusa gli ha appiccicato addosso.

Non si può dire però che i testi di Beckett siano facili…

Certo che non lo sono. Come ogni sfida ai sensi, all’intelletto, al nostro posizionamento nel mondo deve essere. È questo, mi pare, il compito principale dell’arte.

Fermiamoci un attimo su questo punto, vuoi?

Intendo dire che il luogo comune della difficoltà dei testi di Beckett, come di altri autori considerati ostici e respingenti, deriva da un equivoco di fondo: non è l’oggetto testuale, la scrittura, l’opera drammaturgica o multimediale di Beckett a non essere in sé “semplice”, nel senso di disponibile alla ricezione.

È piuttosto l’approccio del lettore, del consumatore, addomesticato alquanto da una produzione seriale, ammiccante, accomodante, a essere sempre più “semplicistico”, modellato su pigri cliché ripetitivi, che sempre meno dal testo esigono, in termini di coraggio poetico e di interazione faticosa e produttiva, la sola che ci cambia lo sguardo sul mondo.

Vorrei essere massimalista, e affermare che oggi più che mai si vada divaricando una forbice tra ciò che va ingessandosi come letteratura (come intrattenimento, nel giochino rappresentativo e consolatorio della fiction, anche intelligente e avvincente, non dico di no… serve anche quello) e l’arte del discorso: radicale, essenziale, necessaria e che non ci consola delle nostre quotidiane repliche nel teatrino dell’Io.

Insomma, se ogni tanto, aprendo un libro, si va in cerca di un marchingegno verbale che riposizioni le sinapsi come un cubo di Rubik, beh, con Beckett si ha pane per i nostri denti!

Perché cos’altro, allora, la lettura, la visione, l’ascolto delle opere di Beckett sarebbero necessari?

Perché cos’altro, allora, la lettura, la visione, l’ascolto delle opere di Beckett sarebbero necessari?

La questione è troppo complessa e articolata perché riesca qui a sintetizzarla. Ma alcuni punti voglio ugualmente sottolinearli. Innanzitutto, parliamo di qualcosa che ha a che fare con lo strato profondo, con la materia oscura della verbalità e dunque, in qualche modo, con l’innominabilità del nostro stesso stare o venire al mondo.

Al di là di ogni equivoca mistica dell’inesprimibile, tutto il lavoro di Beckett – penso alla sua parola afasica, alla lallazione sottesa al suo balbettio, allo “sparolamento” delle sue lasse verbali, alla regressione mimica della sua drammaturgia – sembra proteso all’emersione di una natura gestuale, formulaica, visuale, pre-verbale del discorso, cioè di quel codice culturale di cui come genere umano siamo in-formati.

Tic, ripetizioni, giochi di parole, spiazzamento di soggetti, slittamento di voci narranti, di focalizzazioni, produzioni in lingue parallele di testi, che sembrano alludere a un imprendibile archetipo, tutto rimanda a un al di qua o al di là o al lato, forse, a un’ombra o un’eco della parola che, ripeto, non ha nulla di metafisico.

Ha familiarità, semmai, e con una nota perturbante, con l’anteriorità inorganica – non cronologica, ma genetico-culturale, antropologica – del nostro esserci. In termini filosofici, direi che siamo nei pressi del silenzio wittgensteiniano, del secondo Wittgenstein e dei suoi giochi linguistici.

Quei rifiuti, quei corpi contorti e smembrati, quei paesaggi disumanizzati, quelle smorfie, quella putrescenza, quelle mutilazioni, quelle torture corporali sparse nei testi beckettiani, essi stessi spesso lacerti disanimati, non sono delle angosciate fantasie espressioniste, ma apparecchiatura dell’osceno, fuoriuscita dal teatro della rappresentazione, dalla pupazzata del teatro di prosa e della fiction narrativa e, ripeto, dello spettacolino quotidiano dell’Io, come forse nell’ultimo Carmelo Bene.

Un teatrino che oggi il metaverso promuove e amplifica su un palco virtuale con agghiaccianti dimensioni globali e che, come il claustrofobico panopticon dello Spopolatore, addormenta ogni nostra resistenza.

Ecco, per dirla in maniera tranciante, la lettura di Beckett è un atto sovversivo di resistenza allo sterminato condominio dell’Io e alle replicanti narrazioni stereotipate, che attaccano e colonizzano la nostra anima ‑ qualunque cosa essa sia ‑ come parassiti mass-mediali.

È per questo che nell’introduzione lo definisci un canone “pronto a farsi altro nelle mani del lettore, ogni volta”? Ed è questo a dare importanza al lungo lavoro della Cohn e a innalzare alle massime vette della letteratura l’opera di Beckett?

Esatto. Il libro della Cohn è certamente molto istruttivo e si propone come sussidio, anche divulgativo; un accompagnamento completo e affidabile alle opere di Beckett.

Ma sin dall’articolo indeterminativo del titolo esso non pretende di imporre una lettura monologica, una interpretazione sistematica dell’opera omnia. Anzi, l’autrice dichiara più volte esplicitamente di rifuggire da una lettura critica olistica e unidirezionale, affidandosi invece alla descrizione puntuale, al commento, al dubbio, al suggerimento.

Soprattutto invitando il lettore a comporre da sé un proprio canone, inteso come provvisoria assegnazione di valore ai singoli testi dell’opera omnia, anche in relazione a mutati contesti artistico-culturali.

Quegli straordinari congegni semiotici che sono le opere di Beckett si prestano magnificamente a questa operazione: inossidabili, sorprendenti a ogni rilettura, proprio perché geneticamente instabili, mai davvero compiuti, o forse mai del tutto nati. Come, traumaticamente, ciascuno di noi.

Parli anche, per quanto riguarda la Cohn, di un canone che non è “nell’accezione classica”. Ti riferisci all’impianto saggistico, molto americano, molto divulgativo, di cui si diceva o proprio alla forza metamorfica dell’opera beckettiana?

No, mi riferisco banalmente all’accezione convenzionale, didattica, di canone, inteso come repertorio, elenco di opere e autori sicuramente rappresentativi di una letteratura nazionale, di un periodo, di un movimento ecc. Qualcosa che avrebbe a che fare con la normatività e anche con l’identità.

In questo libro non c’è nulla di tutto ciò. Mi pare invece che il titolo della Cohn sottenda l’intenzione di tracciare rapporti di forza, gerarchie valoriali all’interno e, comparativamente, con l’esterno dell’opera completa, edita e inedita, di Beckett: un vaglio, una valutazione gerarchica, un setacciamento ragionato. Se vogliamo, l’indicazione dei punti alti, notevoli, grazie ai quali l’opera di questo grande autore si pone a noi come imprescindibile e, perché no, bella.

A parte l’idea di canone, la Cohn mi pare possa colpire il lettore italiano anche per il suo prediligere la comparazione all’interpretazione…

Comparazione, descrizione, florilegio, che sono pur sempre movenze discrete dell’interpretazione. Per essere incoraggiante, anche nei confronti del lettore curioso ma non esperto, direi che in questo corposo volume non trovano spazio sovrateorizzazioni ardite o impegnative astrazioni ermeneutiche, pur essendo, come dicevo, l’approccio dell’autrice tutt’altro che banalizzante o semplificatorio.

Comparazione, descrizione, florilegio, che sono pur sempre movenze discrete dell’interpretazione. Per essere incoraggiante, anche nei confronti del lettore curioso ma non esperto, direi che in questo corposo volume non trovano spazio sovrateorizzazioni ardite o impegnative astrazioni ermeneutiche, pur essendo, come dicevo, l’approccio dell’autrice tutt’altro che banalizzante o semplificatorio.

La Cohn, lo dico ancora, ci accompagna sui luoghi secondo lei più significativi dei testi beckettiani e, dopo averceli presentati, ci lascia interagire con essi, rinviandoci anche a una messe ben documentata e citata di studi critici essenziali nonché, cosa più importante, alla lettura diretta dei magnifici testi beckettiani.

D’altro canto, la Cohn dà la sensazione di essere particolarmente gelosa della precisione del suo operato sui testi dell’autore.

C’è una nota di civetteria che incipria qua e là il testo, le cui ragioni sono sostenute però essenzialmente dall’autorevolezza dell’autrice, suffragata da un’amicizia vera con Beckett. Quando si tratta di sconfessare il giudizio critico o filologico di qualche collega, soprattutto donna, col quale è in disaccordo, la Cohn non la manda a dire e chiama spesso a testimoniare le indicazioni confidenziali privatamente fornitele dall’autore stesso.

Al netto di tutto questo, a tuo avviso cosa rimane sostanzialmente fuori fuoco, se così possiamo dire, in questo libro, rispetto al complesso dell’opera di Beckett?

Beh, qui interviene quel meccanismo di distanziamento e contrapposizione di gusto che la Cohn stessa esige dal lettore, invitato a farsi il suo proprio Beckett.

Per quanto mi riguarda, anche da poeta, il dichiarato e argomentato ridimensionamento del lavoro in versi di Beckett mi ha lasciato sin dalla prima lettura perplesso.

Per il suo spirito liquidatorio nei confronti di una produzione che invece rende esplicito quello che, nella mia lettura di questo grande autore, è un punto fondamentale.

Ovvero?

Ovvero che Beckett è sempre e da sempre “poeta”. Qualcuno cioè che, al di là di scelte di genere, medium, formato, lingua, mai definite o compiutamente definitive, ha comunque a che fare con l’arte del linguaggio e la costruzione di possibilità immaginative nella parola, come pianamente ci ricorda uno degli incipit che più amo, quello di Company: «A voice comes to one in the dark. Imagine». Che Frasca traduce: «Giunge una voce a qualcuno nel buio. S’immagini». Vere e proprie istruzioni a una disposizione poetica, dei sensi e dell’intelletto.

Da quanto ho letto, la Cohn si piccava di essere un elemento presente in alcune fasi creative di Beckett. Questa interferenza, questo essere parte del soggetto di studio, ha in qualche modo condizionato, interferito con il suo giudizio critico?

L’interferenza è dichiarata in partenza, e non è una pecca, ma un valore aggiunto.

La Cohn ha accompagnato Beckett in diverse occasioni un po’ ovunque, e ne ha potuto osservare il lavoro registico o spiare il momento germinale di alcune idee e alcuni lavori. In alcuni casi, lei stessa, con suggerimenti ben accolti, ha “partecipato” alla creazione.

A lei si deve la raccolta dei piccoli saggi e lavori giornalistici di Beckett, con un inedito schizzo teatrale, Disiecta, tradotto da Tagliaferri in Italia nel 1991.

Sempre a lei si deve inoltre la richiesta estrema nel 1989, a un Beckett prossimo alla morte, di volgere in inglese l’inclassificabile testo terminale Qual è la parola (Comment Dire/What Is the Word), nell’ultima attuazione del suo distintivo equilinguismo e sparolamento.

Se permetti, con l’ultima domanda, tornerei indietro di alcuni passi.

Se permetti, con l’ultima domanda, tornerei indietro di alcuni passi.

A sostenere questa annunciata svolta beckettiana in Italia cui hai accennato, Cue Press ha intensificare la presenza di questo autore nel suo catalogo?

Sono usciti altri titoli per questo marchio editoriale oltre a quello della Cohn da te curato?

Infatti, è così. Nel catalogo di questa casa editrice ha trovato posto la riproposizione della biografia di James Knowlson, Condannato alla fama: vita di Beckett, a cura dello stesso Gabriele Frasca. Un testo che aveva già curato nel 2001 con Giancarlo Alfano per Einaudi, la quale, a conferma delle disavventure editoriali di cui dicevo, ha pensato bene di privarsene…

La considero, e non solo io, una delle biografie letterarie più belle degli ultimi tempi, nonché il testo riconosciuto universalmente come l’approccio primario all’opera e all’esistenza di un colosso come Samuel Beckett!

Un vero capolavoro di dedizione e precisione, avendo nell’altra mano le nuove traduzioni e i puntuali commenti ai testi prodotti da Frasca.

Vi aggiungerei, con il suo carattere più introduttivo, per la sua forma più agile ma tutt’altro che banalizzante, il testo di Alan Astro, Capire Samuel Beckett, curato da Tommaso Gennaro, del quale trovate online affascinanti contributi sui rapporti tra Beckett e le arti visive.

Ecco, inviterei ad affiancare la lettura di questi libri, per meglio apprezzare il lavoro della Cohn. Oltre che, ovviamente, quello di Samuel Beckett.